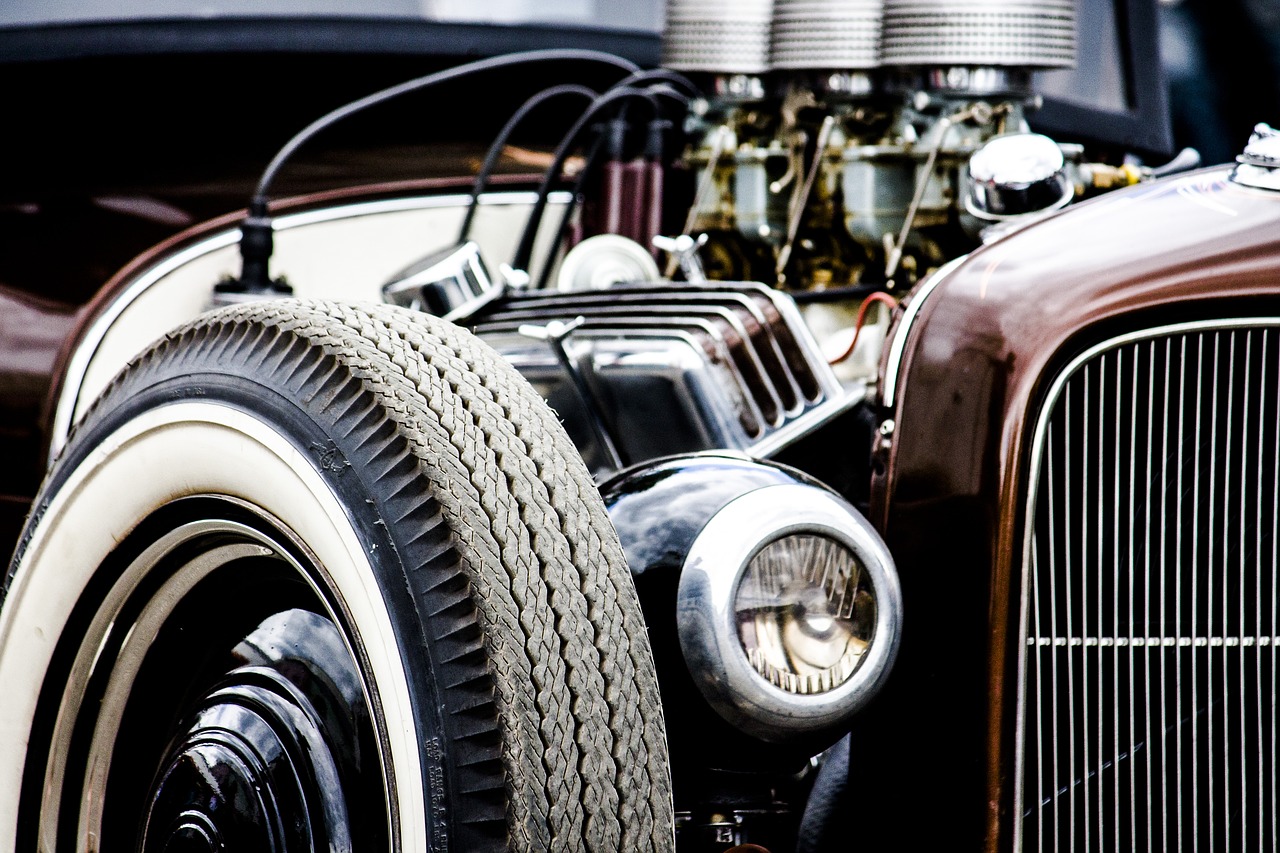

Quando pensiamo all’inquinamento causato dalle automobili, spesso ci concentriamo sui gas di scarico. Tuttavia, c’è un altro aspetto, meno evidente ma altrettanto significativo: l’impatto ambientale dei pneumatici. Questi componenti fondamentali, presenti in ogni veicolo, contribuiscono all’inquinamento in modi diversi e spesso inaspettati, dalla produzione allo smaltimento, passando per la fase di utilizzo.

Microplastiche e sostanze chimiche: l’inquinamento da usura

Una delle principali fonti di inquinamento da pneumatici è l’usura. Durante la guida, il contatto tra pneumatico e asfalto genera particelle microscopiche, note come Tyre and Road Wear Particles (TRWP). Queste particelle sono un mix di gomma, sostanze chimiche e materiali provenienti sia dal pneumatico stesso che dal manto stradale e dai detriti presenti sulla carreggiata. Le TRWP, una volta generate, si disperdono nell’ambiente, contaminando suolo, acqua e, in minima parte, anche l’aria.

Secondo uno studio condotto da ADAC, e riportato da Pneusnews.it, l’abrasione media dei pneumatici di un’autovettura è di circa 120 grammi ogni 1.000 chilometri percorsi. Questo dato, tuttavia, varia significativamente a seconda del modello e della marca del pneumatico. Ad esempio, il Michelin Cross Climate+ (nella misura 185/65 R15) ha mostrato un’abrasione di soli 58 grammi per 1.000 km, mentre il Bridgestone Blizzak LM005 (nella misura 195/65 R15) ha raggiunto i 171 grammi. Questi risultati, ottenuti simulando 15.000 km di guida in condizioni reali, evidenziano come la scelta del pneumatico possa fare una grande differenza in termini di impatto ambientale.

Il problema principale delle TRWP non è tanto l’inalazione diretta, quanto la loro capacità di contaminare l’ecosistema. Le piogge, infatti, le trasportano nei sistemi fognari, nei terreni agricoli e, infine, nei corsi d’acqua. Si stima che, solo in Unione Europea, vengano rilasciate ogni anno circa 500.000 tonnellate di queste particelle, un quantitativo enorme che contribuisce in modo significativo all’inquinamento da microplastiche, come sottolineato da Economia Circolare. Queste microplastiche, una volta entrate nell’ambiente, possono compromettere la fertilità del suolo e alterare gli habitat naturali, come evidenziato da Futuro Prossimo. Inoltre, come riporta Green Matters, contribuiscono all’ingestione di plastica da parte degli esseri umani, stimata nell’equivalente di una carta di credito a settimana.

Oltre alle microplastiche, i pneumatici rilasciano anche sostanze chimiche potenzialmente dannose. Tra queste, il 6PPD-chinone, un composto chimico che si forma quando l’antiossidante 6PPD (utilizzato nei pneumatici per prevenire il deterioramento della gomma) reagisce con l’ozono. Questo composto, come evidenziato in uno studio citato da Green Matters, è risultato essere altamente tossico per la vita marina, in particolare per i salmoni. Yale e360 riporta inoltre la presenza di 6PPD-chinone nelle urine umane, sollevando preoccupazioni per la salute, sebbene gli effetti specifici sull’uomo non siano ancora completamente chiariti.

Produzione, utilizzo e smaltimento: le altre fasi critiche

L’impatto ambientale dei pneumatici non si limita alla sola fase di usura. Anche la produzione e lo smaltimento giocano un ruolo importante. La produzione, come sottolinea Futuro Prossimo, richiede un notevole impiego di petrolio, una risorsa non rinnovabile. La fase di utilizzo, invece, è quella a maggiore intensità energetica, come evidenziato da una ricerca dell’Università di Plymouth, citata da Innovation Origins. Questo perché la resistenza al rotolamento del pneumatico influisce direttamente sul consumo di carburante del veicolo e, di conseguenza, sulle emissioni di gas serra. Nokian Tyres sottolinea come l’adozione di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e uno stile di guida efficiente possano contribuire a ridurre significativamente i consumi e le emissioni.

Lo smaltimento dei pneumatici a fine vita rappresenta un’ulteriore sfida. L’abbandono in discarica è una pratica dannosa per l’ambiente, mentre l’incenerimento non controllato può rilasciare sostanze tossiche nell’atmosfera. Il riciclaggio, sebbene in crescita, deve fare i conti con la complessità dei materiali che compongono i pneumatici, come evidenzia l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) svizzero. La presenza di componenti come zinco, piombo e zolfo, anche se in piccole quantità, rende fondamentale un trattamento controllato e rispettoso dell’ambiente.

Verso soluzioni più sostenibili

Fortunatamente, l’industria dei pneumatici sta compiendo progressi significativi verso la sostenibilità. Un approccio fondamentale è l’ecodesign, che prevede la progettazione di pneumatici più durevoli e ricostruibili, come evidenzia Pneurama. Parallelamente, si stanno sviluppando materiali sempre più sostenibili, come il nylon riciclato e il nerofumo ottenuto da fonti circolari, riducendo la dipendenza da materie prime vergini.

Economia Circolare cita l’esempio di Continental, che utilizza filato di poliestere ricavato da bottiglie di plastica PET (circa 40 bottiglie per un set completo di pneumatici). Altre aziende stanno investendo in materiali organici e riciclati, come scarti di riso, bucce d’arancia e altri sottoprodotti agricoli. L’obiettivo è aumentare progressivamente la quota di materiali sostenibili nei pneumatici, arrivando, in alcuni casi, a puntare al 100% entro il 2030. Anche l’impiego del grafene, come proposto da Directa Plus e menzionato in un articolo di Economia Circolare, può migliorare le prestazioni dei pneumatici e ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

Consigli pratici per i consumatori

Anche i consumatori possono fare la loro parte per ridurre l’impatto ambientale dei pneumatici. Ecco alcuni consigli pratici:

Scegliere pneumatici efficienti: Al momento dell’acquisto, è importante prestare attenzione all’etichettatura europea dei pneumatici. Questa etichetta fornisce informazioni preziose sulla resistenza al rotolamento (che influisce sul consumo di carburante), sull’aderenza sul bagnato e sulla rumorosità esterna. Scegliere pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento può contribuire a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Adottare uno stile di guida ‘dolce’: Evitare accelerazioni e frenate brusche aiuta a ridurre l’usura dei pneumatici e, di conseguenza, la produzione di microplastiche. Una guida più fluida e regolare non solo fa bene all’ambiente, ma contribuisce anche a prolungare la vita dei pneumatici.

Mantenere la corretta pressione: Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici e mantenerla ai livelli raccomandati dal produttore del veicolo è fondamentale. Una pressione insufficiente, infatti, aumenta la resistenza al rotolamento e l’usura, come suggerito da Innovation Origins.

Gestire correttamente i pneumatici fuori uso (PFU): Quando i pneumatici arrivano a fine vita, è essenziale smaltirli correttamente. In Italia, il Decreto Legislativo 152/06, come riportato da Secolo d’Italia, impone ai produttori e agli importatori di pneumatici di gestire una quantità di PFU equivalente a quella immessa sul mercato. Il riciclo dei PFU permette di recuperare materiali preziosi come gomma, acciaio e fibre tessili, che possono essere riutilizzati in diverse applicazioni, come asfalti modificati e pavimentazioni sportive, come descritto dall’UFAM. Una parte dei PFU viene inoltre utilizzata per il recupero energetico. Il riciclo, come evidenziato da uno studio pubblicato su MDPI, riduce l’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita del pneumatico.

Normative e ricerca: le sfide future

Le normative giocano un ruolo chiave nel promuovere pratiche più sostenibili nel settore dei pneumatici. L’Euro 7, ad esempio, come citato da Yale e360, introdurrà standard più stringenti per le emissioni derivanti da pneumatici e freni, affrontando per la prima volta in modo specifico questo tipo di inquinamento. La ricerca scientifica, come quella condotta dall’Università di Plymouth e riportata da Innovation Origins e quella del NIVA, è fondamentale per comprendere appieno l’impatto delle particelle di pneumatico sull’ambiente e sulla salute umana.

L’analisi del ciclo di vita (LCA), come quella presentata in uno studio pubblicato su MDPI, offre una visione completa degli impatti ambientali dei pneumatici, dalla produzione allo smaltimento. Nonostante i progressi compiuti, permangono sfide significative, soprattutto nel campo del riciclaggio, a causa della complessità dei materiali che compongono i pneumatici. Sono necessarie tecnologie di riciclaggio più efficienti e una valutazione più approfondita della tossicità a lungo termine delle microplastiche rilasciate dai pneumatici, come indicato da Microplastics and Nanoplastics.

È importante sottolineare che l’impatto ambientale non riguarda solo i pneumatici delle autovetture, ma anche quelli di motocicli e ciclomotori. Sebbene le dinamiche di usura possano variare, l’emissione di microplastiche e sostanze chimiche è un problema rilevante anche per questi veicoli, e richiede un’attenzione analoga a quella dedicata agli autoveicoli.

Conclusione

L’impatto ambientale dei pneumatici è una questione complessa e multidimensionale, che va ben oltre il problema delle emissioni di CO2. La transizione verso un’economia circolare, l’innovazione tecnologica, la responsabilità condivisa tra produttori, consumatori e istituzioni, e la ricerca scientifica sono tutti elementi fondamentali per affrontare questa sfida. L’obiettivo è un futuro in cui la mobilità sia davvero sostenibile, non solo dal punto di vista delle emissioni dei veicoli, ma anche in relazione all’impatto ambientale di tutti i componenti, compresi i pneumatici.

e, masserizie varie o attrezzi per il lavoro.

e, masserizie varie o attrezzi per il lavoro.

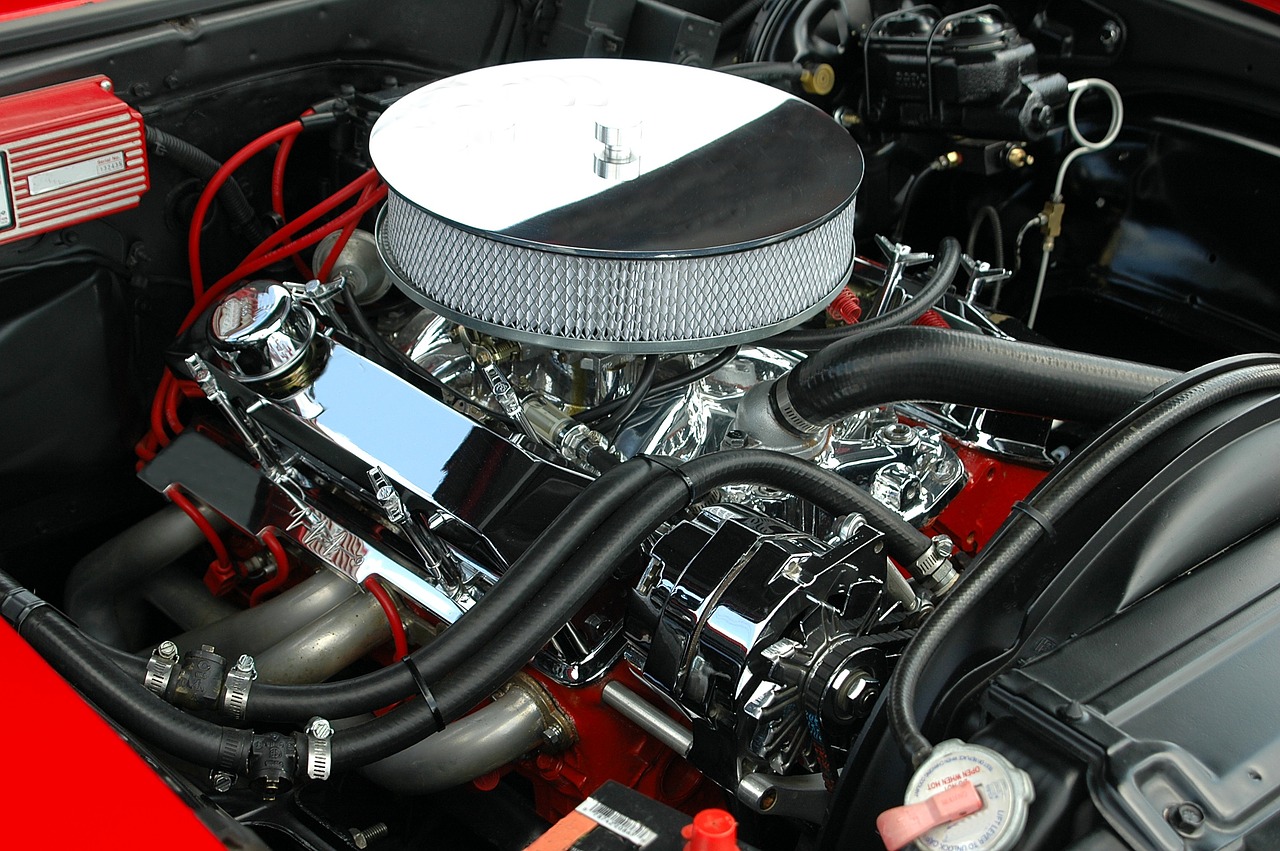

ste case automobilistiche sono sempre da tutto esaurito: appena un nuovo modello viene presentato alla stampa già è prevenduto ancor prima che ne sia iniziata la vera e propria produzione.

ste case automobilistiche sono sempre da tutto esaurito: appena un nuovo modello viene presentato alla stampa già è prevenduto ancor prima che ne sia iniziata la vera e propria produzione.

un altro gommato si ebbe in Russia nel 1911 in una parata di fronte allo sguardo attento dell’allora Zar.

un altro gommato si ebbe in Russia nel 1911 in una parata di fronte allo sguardo attento dell’allora Zar.

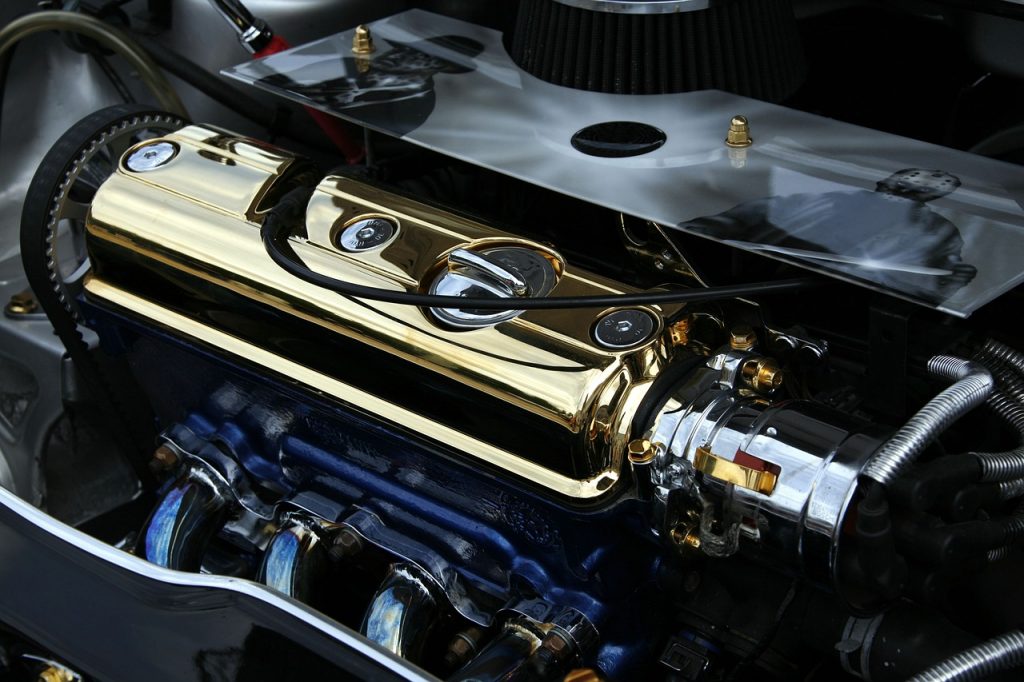

si. Tutto cambia, dalla distribuzione dei pesi, alla gestione degli impianti frenanti, ai sistemi di raffreddamento delle componenti in movimento e di climatizzazione degli abitacoli.

si. Tutto cambia, dalla distribuzione dei pesi, alla gestione degli impianti frenanti, ai sistemi di raffreddamento delle componenti in movimento e di climatizzazione degli abitacoli.

ness.

ness.